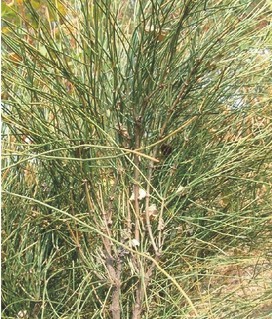

麻黄根异名苦椿菜,

取材:麻黄或木贼麻黄或中麻黄的根及根茎。

【性味】 甘,平。

【归经】 归心、肺经。

功用主治

治阳虚自汗,阴虚盗汗。

① 陶弘景 :止汗,夏月杂粉用之。

② 《滇南本草》 :止汗,实表气,固虚,消肺气、梅核气。

③ 《四川中药志》 :敛汗固表。

用法与用量

内服:煎汤,3~5钱;或入丸、散。

外用:研细作扑粉。

选方 选方

1. 治诸虚不足,及新病暴虚,津液不固,体常自汗,夜卧即甚,久而不止,羸瘠枯瘦,心忪惊惕,短气烦倦:黄芪(去苗、土)、麻黄根(洗)、牡蛎(米泔浸,刷去土,火烧通赤)各一两。上三味,为粗散。每服三钱,水一盏半,小麦百余粒,同煎至八分,去滓热服,日二服,不拘时候。

2. 治虚汗无度:麻黄根、黄芪等分。为末,飞面糊,作丸梧子大。每用浮麦汤下百丸,以止为度。( 《局方》牡蛎散)

3. 治产后虚汗不止:一当归一两(锉,微妙),麻黄根二两,黄芪一两(锉)。上药,捣粗罗为散。每服四钱,以水一中盏,煎至六分,去滓,不计时候温服。( 《圣惠方》麻黄根散)二牡蛎粉三分,麻黄根二两。捣细罗为散,用扑身上。( 《谈野翁试验方》 )

4. 治肾劳热,阴囊生疮:麻黄根、石硫黄各三两,米粉五合。上三味治下筛,安絮如常用粉法搭疮上,粉湿,更搭之。( 《千金方》 麻黄根粉

名家论述

1. 《纲目》 :麻黄发汗之气,驶不能御,而根节止汗,效如影响。自汗有风湿、伤风、风温、气虚、血虚、脾虚、阴虚、胃热、痰饮、中暑、亡阳、柔痉诸症,皆可随证加而用之。当归六黄汤加麻黄根洽盗汗尤捷,盖其性能行周身肌表,故能引诸药外至卫分而固腠理也。《本草》但知扑之之法,而不知服饵之功尤良也。

2. 《本草经读》 :麻黄根节,古云止汗,是引止汗之药,以达于表而速效,非麻黄根节自能止汗,旧解多误。

3. 《本草正义》 :麻黄发汗,而其根专于止汗,昔人每谓为物理之奇异。不知麻黄轻扬,故表而发汗,其根则深人士中,自不能同其升发之性。况苗则轻扬,根则重坠,一升一降,理有固然。然正惟其同是一本,则轻扬走表之性犹在,所以能从表分而收其散越、敛其轻浮,以还归于里。是固根收束之本性,则不特不能发汗,而并能使外发之汗敛而不出,此则麻黄根所以有止汗之功力,投之辄效者也。凡止汗如糯稻根、桃干、小麦、枣仁之类,皆取其坚凝定静之意,以收散失之气,其旨皆同,夫岂麻黄与根同出一本,而其性顾乃背道相驰那防风发汗,其根止汗,亦是此义。

4.陶弘景:止汗,夏月杂粉用之。

5.《滇南本草》:止汗,实表气,固虚,消肺气、梅核气。

6.《四川中药志》:敛汗固表。治阳虚自汗,阴虚盗汗。

配伍应用

配浮小麦麻黄根甘平止汗,浮小麦甘凉止汗,麻黄根入肺经, “肺合皮毛”,故可实表止汗;浮小麦人心经,“汗为心液”,故能益气清热,凉心止汗,又因浮小麦体质轻虚,其性升浮,能达皮腠而出其热,故又可止盗汗。二药伍用,相互促进,益气养心,清热凉气,固表止汗,用二者配伍,确有止汗之功,再与五味子、麦冬、党参配用,疗效可能更好。

【应用注意事项】本品功专止汗,有表邪者忌用

|